新型城镇化规划布局的把握(上)

一、国家新型城镇化规划

(一)优化城镇化布局和形态

优化提升东部地区城市群

珠三角:要以建设世界级城市群为目标,继续在制度创新、科技进步、产业升级、绿色发展等方面走在全国前列,加快形成国际竞争新优势,在更高层次参与国际合作和竞争。

其它城市群:在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上,壮大先进装备制造业、战略性新兴产业和现代服务业,推进海洋经济发展。充分发挥区位优势,全面提高开放水平,集聚创新要素,增强创新能力,提升国际竞争力。

(二)提高城市可持续发展能力

强化城市产业就业支撑

优化城市空间结构

提升城市基本公共服务水平

提高城市规划建设水平

推动新型城市建设

二、创新规划理念

把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳理念融入城市规划全过程。城市规划要由扩张性规划转向限定城市边界、优化空间结构的规划。

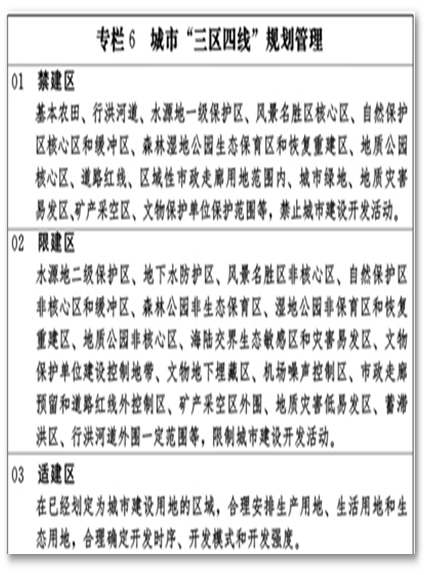

加强城市空间开发利用管制,合理划定城市“三区四线”,合理确定城市规模、开发边界、开发强度和保护性空间。

统筹规划城市空间功能布局,促进城市用地功能适度混合。

合理设定不同功能区土地开发利用的容积率、绿化率、地面渗透率等规范性要求。

三、近年广东城乡发展重点工作

2006年

省政府出台《广东省东西北振兴计划(2006-2010)》。

省住建厅和香港规划署合作开展《大珠三角城镇群协调发展规划研究》。

2008年

《关于推进产业转移和劳动力转移的决定》。

《粤东城镇群协调发展规划》编制工作启动。

2009年

《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》正式实施。

省政府出台《关于促进粤东地区实现“五年大变化”的指导意见》、《关于促进粤西地区振兴发展的指导意见》。

省政府出台《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》 。

2010年

省政府批复实施《珠江三角洲绿道网总体规划纲要》。

省住建厅联合香港规划署、澳门运输工务司编制《环珠江口宜居湾区建设重点行动计划》。

《关于促进粤北山区跨越发展的指导意见》。

2011年

省住建厅召开,省规划协会组织广东第一届“岭南特色建筑”和“岭南特色街区与规划设计”评选活动。

2012年

《广东省城镇体系规划(2012-2020)》获国务院批准。

省住建厅牵头制定《广东省促进粤东西北地区地级市城区扩容提质五年行动计划》。

2013年

省政府与住房城乡建设部签订了《关于共建低碳生态城市建设示范省的合作框架协议》。

省政府印发了《广东省人民政府关于在全省范围内开展生态控制线划定工作的通知》。

《广东省委省政府关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》下发。

2014年

省委办公厅、省政府办公厅印发《推动粤东西北地区地级市中心城区扩容提质工作方案》,省住建厅印发《粤东西北地区地级市中心城区扩容提质目标体系及实施要点》。

(一)构建以粤港澳世界级城镇群为核心的区域协调格局

1.以大珠三角为核心区,下好横琴、前海、南沙“三颗棋”,引领粤港澳世界级城市群的发展。

2.以环珠三角为协同区,打好粤东、粤西、粤北“三张牌”,推进区域共同富裕。

3.以泛珠三角为拓展区,加强与海西、北部湾、长株潭、环鄱阳湖等四大城镇群的分工合作,带动泛珠地区发展。

(二)推动粤东西北地区地级市中心城区扩容提质

1.加大城区扩容的力度,通过产业扩容、人口扩容、城市扩容等促进经济社会发展的良性循环。

2.加快提质的步伐,着力提升产业质量、人口素质、城市环境和生活质量。

3.带动协调发展,通过经济拉动、转移支付、生态补偿、基本公共服务均等化等方式,落实主体功能区规划,用城区的发展带动非城区的发展,用重点开发区的发展带动生态发展地区的发展。

粤东西北地区地级市中心城区主要发展指标和设施指标

产城互动

低碳生态

人文城市

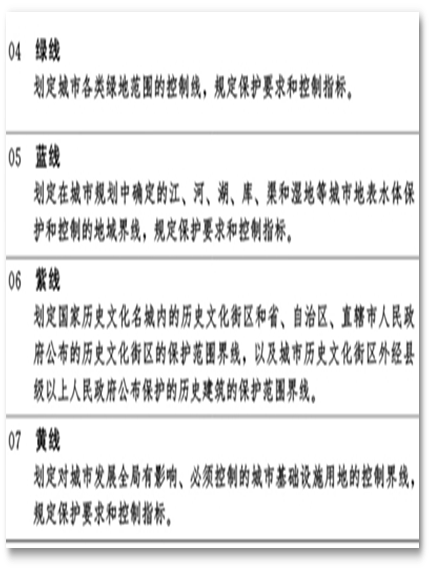

三、产城互动

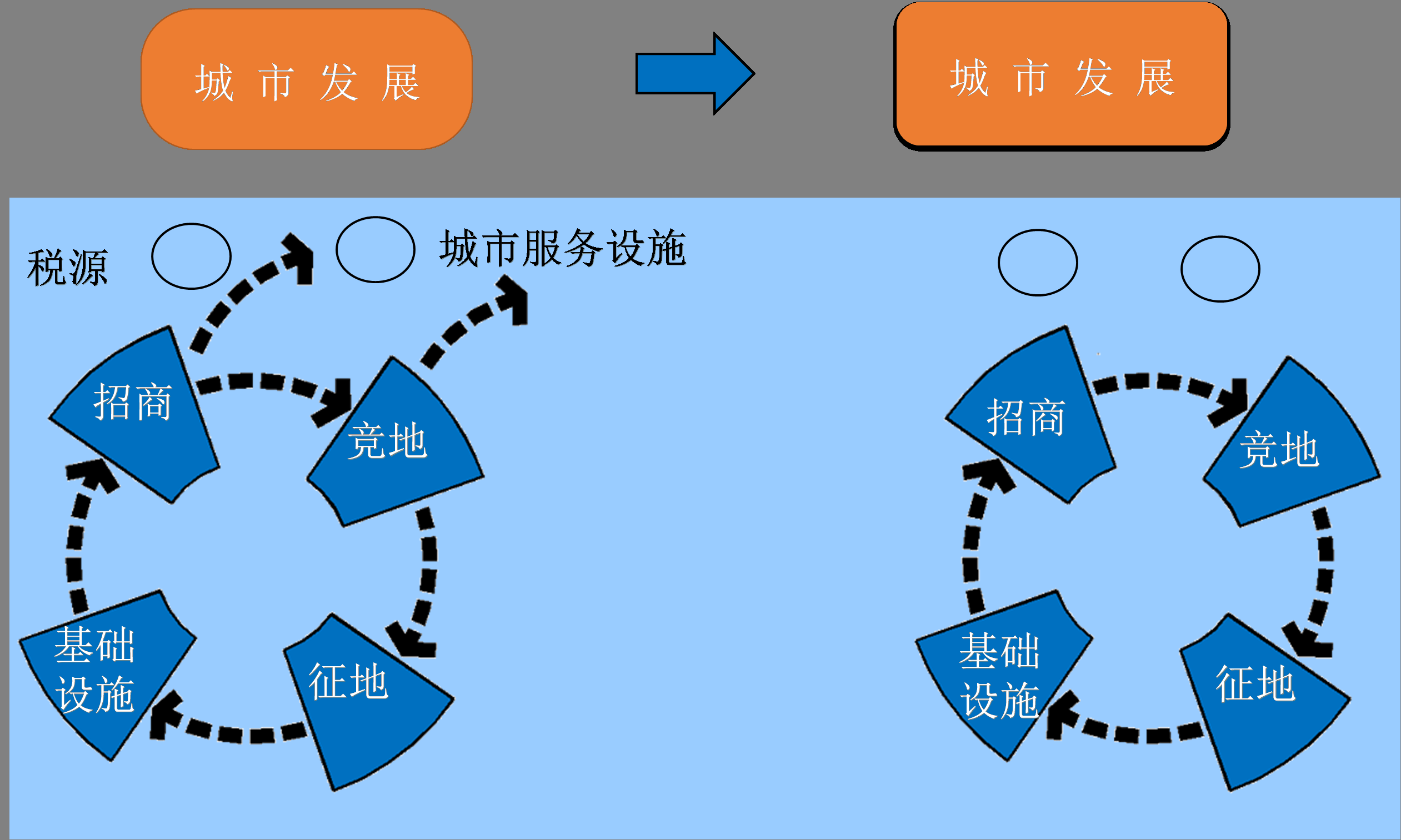

新城范式

|

征地 |

|

|

以地获得贷款配套建设基础设施 |

|

|

低价招商,壮大产业培育税源 |

|

|

出让土地,回收资金,进入再循环。 |

土地融资

中国改革开放初期,几乎没有完整的私人产权。土地是公有制占主体。加上缺少债券市场[9],因此,只能采用第二类“土地财政”(建设基础设施— 出让配套后的“熟地”)融资。在这个意义上,政府的土地收益,并非真正的“土地财政”,更准确地讲,应当是“土地融资”。土地收益本质上是“债务”而不是 “剩余”。政府的基准地价,变相抵押了70年的公共服务,相当于70年财产税的贴现。

这个范式

在资金,技术,产业大流动的背景下是个利器:在短时期内能够形成配套,完成基础设施建设。

基础设施的强大更新能力给其在吸引高端功能上更加领先。

长三角在吸引国际500强方面的成功,强化了其在市场配置资源的能力。

这个范式,对市一级单元发展有利。

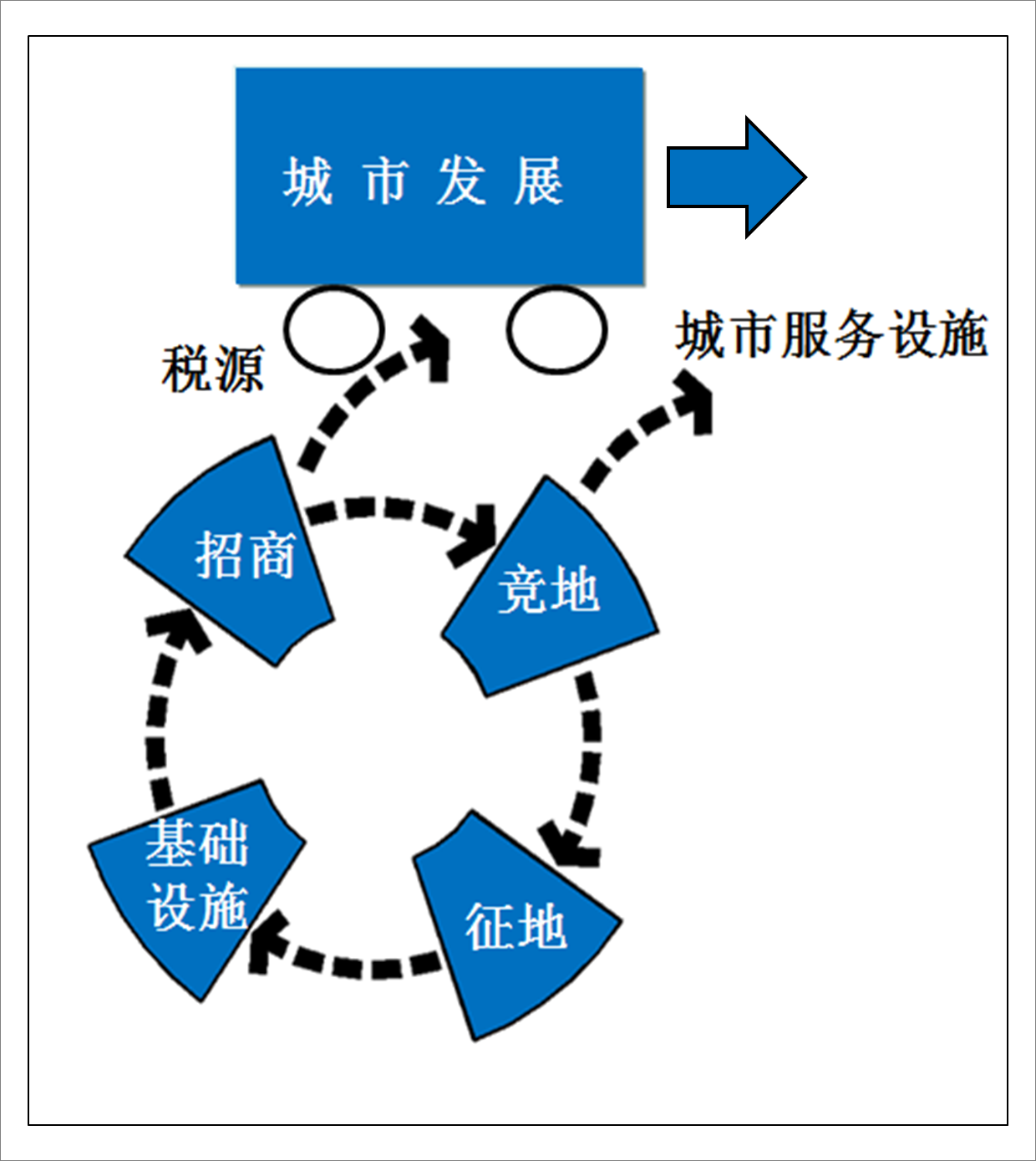

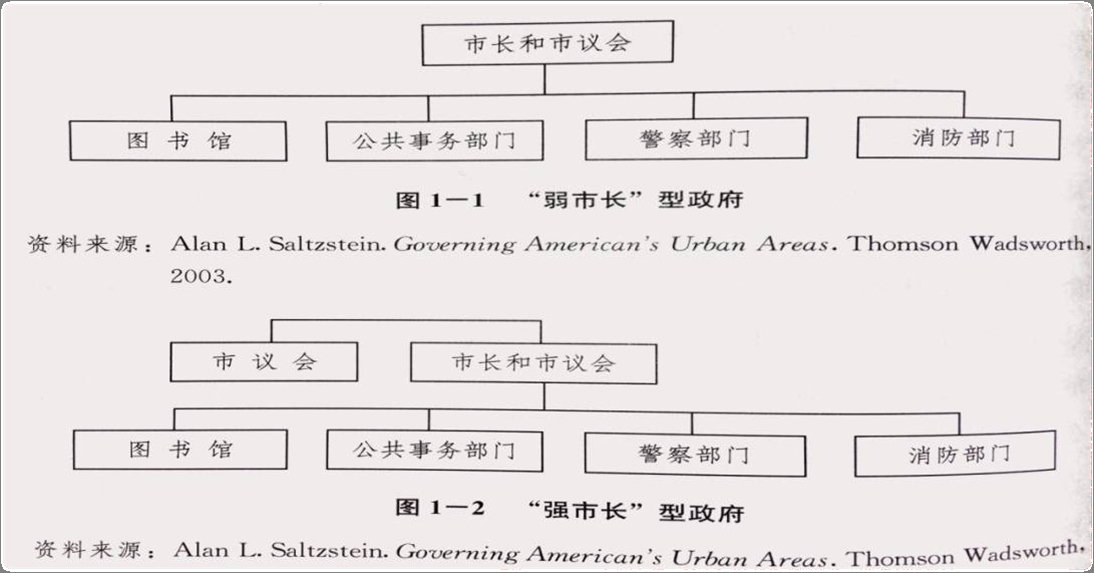

西方“设市”是自治,部分权力的下放。

中国几千年来是城乡一体管理的传统。在中国 “设市”则是城的升级。城市拥有更综合的决策权力,在城市经济时代,中国城市易胜出。

税收维持

但是这个制度的一大危险,就是一次性的土地收益,虽然可以满足一次性固定成本(fixed cost)的需要,但却没办法今后长期维护的可变成本(variable cost)的支出。把未来收益全部贴现到今天,会给未来的政府留下债务。未来的政府只有不断出售土地,才有可能维持政府的一般性支出。显然,这一做法是不 可持续的。中国地方政府的一个创造性做法,就是用土地收益大规模建设基础设施,然后,低价出让给能创造持续税收的企业,从而将债务连同收益一起传递给未来 的政府。

1994年2月11日,国务院下达了《开发建设苏州工业园区有关问题的批复》。2月26日,在李鹏总理和吴作栋总理的见证下,李岚清副总理和李 光耀资政分别代表中新两国政府在北京签署了合作开发建设苏州工业园区的协议。同年5月12日,苏州工业园区破土期待,外贸部批准苏州市开发公司与新加坡开 发财团组建合资公司,从事工业园区内的土地开发经营,合资期限30年。从2001年1月1日起,中、新双方在合资公司的股份从原来的35%和65%调整为 65%和35%,中方成为大股东并承担管理权。

对于新加坡工业园来说, 它必须从工业用地的出售中, 收回其所有投资, 否则就会破产。但是苏州新区却可以以低于成本的价格出让工业用地, 因为政府可以通过至少两个途径获得补偿, 第一个途径就是外溢效益, 工业的进入可以带动居住和商业需求的增加, 这部分的土地增值只要大过工业区的地价补贴, 对于城市的整体来说就是合算的。

新区的由来

产与城的空间关系:离

产与城的空间关系:填

产与城的空间关系:留

城市可以打出一套组合拳,多工具共用。

园与城融合,产城互动的模式优势:

第一是它可以通过“城”之商住用地的有偿竞价出让来获得基础设施建设的费用,这样既可提升园区基础设施配套的水平,也可以降低园区开发的财务压力。

第二是园城一体,可以给予园区更多的招商手段,如税收的返还,优质学位等都可以成为招商的组合条件。

可以丰富征地的补偿办法和工作的思路。

城如布棋,棋出难悔

影响城市功能的运作

影响城市在市场配置资源的能力

最终影响城市的持续发展能力

公共服务、产业、人是城市持续发展的关键

公共服务:城市的竞争力

产业:城市的持续能力

人:城市的创造力

产城互动,就是要让以上三个要素走向良性循环