城镇化是一个国家或地区的城市人口数量和比重不断增加、生活方式和生产方式不断由“乡村”向“城镇”转化的过程。

让更多农村居民进城,通过进城农民的就业和收入结构的改变,让更多人能够分享到社会进步的红利,能够有尊严地参与和分享城市化的成果,分享城镇中的现代生活。

二、中国城镇化道路的回顾

三、我国新型城镇化战略的提出

坚持走中国信息化、工业化深度融合、工业化和城市化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进“四化”同步发展……

坚持走中国特色新型城镇化道路,推进以人为本,以人为核心的城镇化,推进大中小城市和小城镇协调发展,产业和城镇融合发展,促进城镇化与新农村建设协调推进……

推进城镇化建设的六项任务:

第一,推进农业转移人口市民化;

第二,提高城镇建设用地效率;

第三,优化城镇化布局和形态;

第四,建立多元可持续的资金保证机制;

第五,提高城镇化建设水平;

第六,加强对城镇化的管理。

四、新型城镇化“新”在哪

新型城镇化的多重解读:

城乡统筹;

有利于可持续发展;

生态文明贯穿全过程;

促进“四化”同步发展;

更大限度撬动内需;

更多利用市场机制;

注重质量和内涵;

以人为本。

五、新型城镇化的战略目标

五大发展目标:

(一)城镇化水平和质量稳步提升;

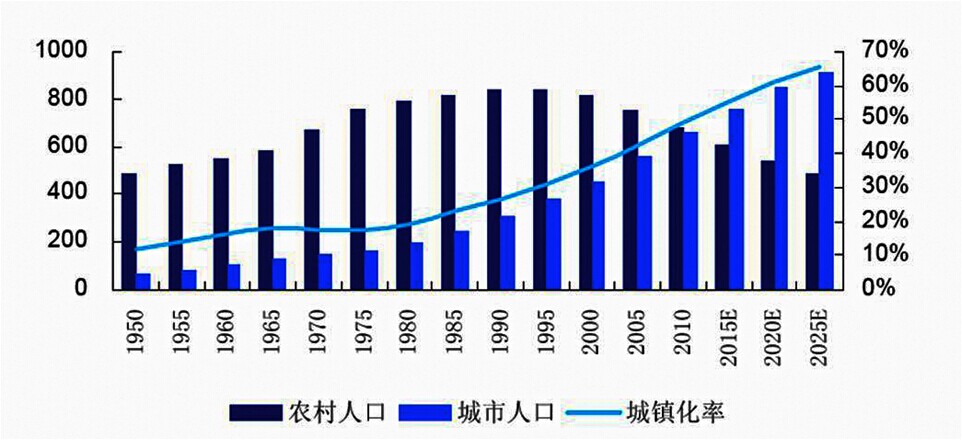

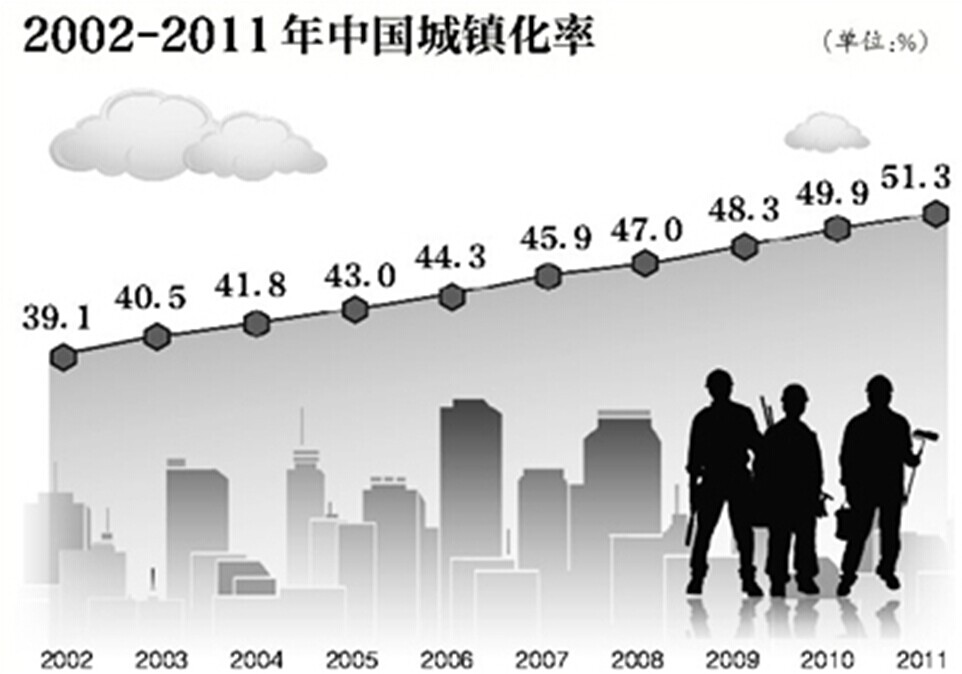

在2014-2020年间,城镇化健康有序发展,常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右,努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

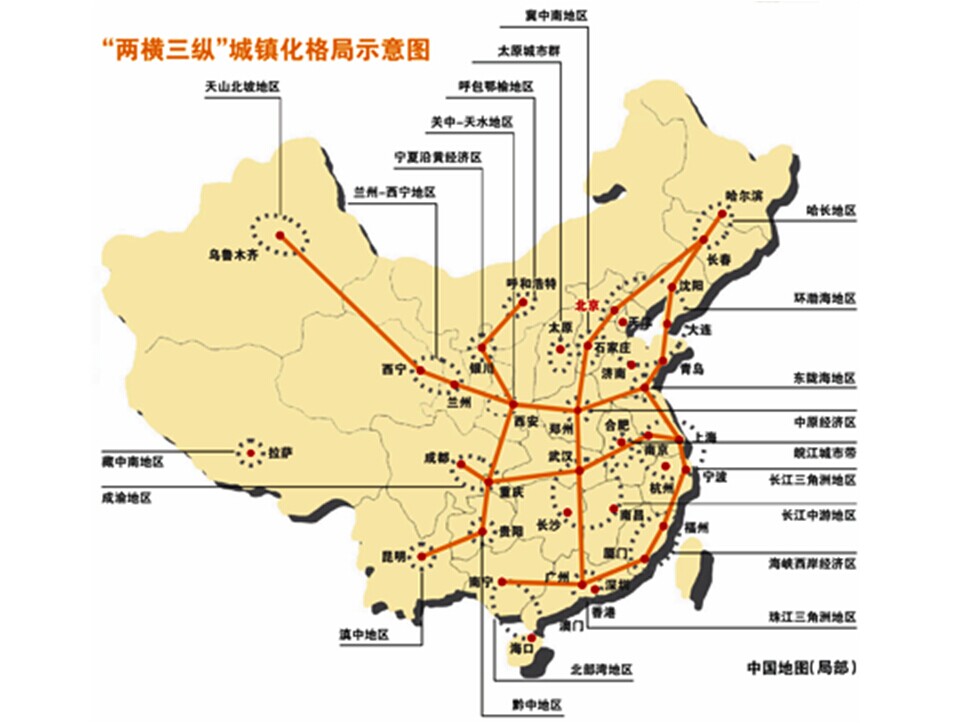

(二)城镇化格局更加优化;

全国“两横三纵”为主体的城镇化战略格局基本形成,城市群集聚经济、人口的能力明显增强,东部地区城市群一体化水平和国际竞争力明显提高,中西部地区城市群成为推动区域协调发展的新的重要增长极。

(三)城市发展模式科学合理;

在户籍管理、土地管理、社会保障、财税金融、行政管理、生态环境等制度改革取得重大进展,阻碍城镇化健康发展的体制机制障碍基本消除。

(四)城市生活和谐宜人;

(五)城镇化体制机制不断完善。

六、我国新型城镇化发展面临的障碍

两个滞后:

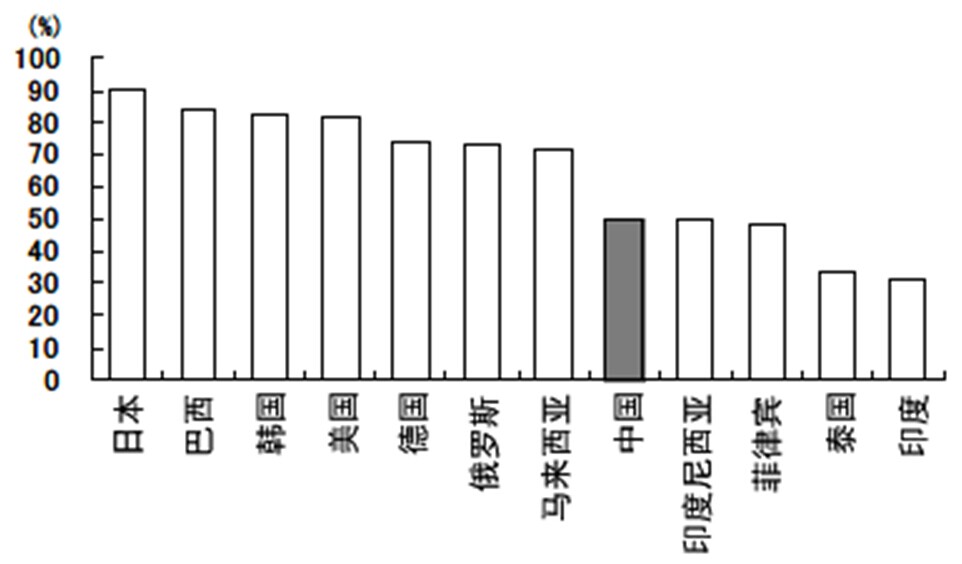

城镇化滞后为工业化;

人口城镇化滞后于土地城镇化。

三个不协调:

东、中、西城镇化发展区域不协调;

大中小城市与小城镇发展不协调;

城镇化快速发展与资源环境的承载力不协调。

四个体制障碍:

城乡二元体制的障碍破除难;

土地制度的阻碍;

跨行政区域城市群合作、协调机制不好;

城镇行政体制多层级垂直管理。

七、推进我国新型城镇化实践与发展

(一)废立结合,推动户籍制度历史性改革

第一、解决转移到城镇就业农业人口落户问题

重点是通过调整完善户口迁移政策,促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化;主要任务是解决已经转移到城镇就业的农业转移人口落户问题,稳步提高户籍人口城镇化水平。

第二、以稳定住所、职业作为户口迁移基本条件

到2020年,基本形成以合法稳定住所和合法稳定职业为户口迁移的基本条件、以经常居住地登记户口为基本形式,城乡统一、以人为本、科学高效、规范有序的新型户籍制度。

第三、建立城乡统一的户口登记制度

消除城乡壁垒、废除原有歧视性的户籍制度,实施城乡统一的居民登记制度,让进城务工农民享有与城镇居民同样的社会保障和社会服务。

(二)打破垄断,实现农村土地的确权

尽快完成农村集体土地农民承包地的确权,探索各种形式的流转。 探索集体建设用地进入市场的办法,慎重、稳妥地推进征地制度市场化。

(三)调促并举,加快工业化进程

实施区别化的工业化战略,调整优化工业化完成或即将完成地区的经济结构,加大对中西部地区工业发展的支持力度,促进中西部地区加速工业化进程,整体上实现我国工业化进程的加速推进,从而引领新型城镇化发展。

(四)升撤双用,稳步增加城市数量

在全国城镇体系建设规划的引导下,通过区划调整的方式逐步增加我国的城市数量。选择经济发展比较快、人口集聚能力强的县级市升格为地级市;选择地理区位条件好、二三产业发达、人口集聚已成规模的县(镇),撤销原有行政区划,建设新的城市。

(五)限扶有序,促进产业空间转移

一是疏解超大城市、大城市的产业和人口,优化空间布局,限制与城市功能定位不符项目的盲目上马,有序引导与城市功能定位不符的产业加速向其他地区转移;

二是加大对中小城市和小城镇基础设施建设的财政支持力度,提升中小城市和小城镇对产业和人口的吸引力,使中小城市和小城镇能够承载较多的人口。

(六)重点突出,优化城市群空间布局

中东部地区人口密集,城市发展水平较高,选择这些资源环境承载能力强的区域围绕中心城市大力发展城市群,承载较多产业和人口;

西部地区人口稀少,资源环境承载能力较弱,选择那些人口较为稠密、区位条件较好、交通基础设施发达、资源环境承载能力较强的地区通过倾斜性政策打造带动能力强、辐射面广的中心城市,建设有限规模的城市群。

八、新型城镇化不能再步入的误区

(一)“睡城”、“鬼城”的弯路不能再走

城区建设务必要考虑到相关产业、就业和服务业支撑,资源配置要合理,避免造成了土地、资金等资源的错配。

(二)运动式的“大干快上”不能再搞

新型城镇化是一项复杂的系统工程,涉及多种要素和多个层次,务必“先谋后动”,不能成为追求GDP的手段和“应景之作”。 防止两种倾向:一是“过热”,雄心勃勃,大干快上,盲目追求高速度、高指标;二是“过冷”,为难发愁,裹足不前。

(三)城市不能盖成“水泥森林”

把生态文明理念全面融入城镇化进程,着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,节约集约利用土地、水、能源等资源,强化环境保护和生态修复,减少对自然的干扰和损害,推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设、运营模式。

(四)城乡“一体化”切勿搞成“一样化”

勿盲目撤并村庄,贪大求洋,忽视农业生产特性;勿盲目统一改造农居,建造兵营式的村镇社区,忽视基础设施建设,忽视传统民居的个性,大量破坏历史文化遗产,同时也使农民丧失分享乡村旅游潮的财富机会。

(五)延续文脉,留住刻骨“乡愁”

新型城镇化建设应该根据不同地方的自然历史文化禀赋,发展有历史记忆、有文化脉络、有地域风貌、有民族特点的美丽城镇,然后形成符合实际、各具特色的城镇化发展模式。

九、广东特色的新型城镇化道路

(一)城镇化率方面

2011年底,广东全省城镇化率是66.5%,韶关、河源、梅州、清远、云浮等五个山区市分别是52.8%、40.2%、43.3%、47.7%、37.2%。

(二)人口城镇化方面

全面实施外来工积分入户制度;

基本公共服务均等化制度;

允许转户农民通过市场流转方式出让承包地、房屋,获得财产收益。

(三)发展格局方面

广佛肇、深莞惠和珠中江三大经济圈功能明显提升,广州、深圳等中心城市的辐射带动能力显著增强,特大城市人口规模有效控制,城市副中心和卫星城加快建设。

(四)城镇化质量方面

将城镇化的重点放在消解城市内部二元结构、整体提高城乡居民生活质量上;

将全省城镇化的重心转移粤东西北地区;

将城乡一体发展作为新型城镇化的核心内容。